Das Audio findet Ihr hier

Transkript des darin enthaltenen Interviews mit Helge Döhring (geglättet):

Frage: Ich habe in der Vorbereitung dieser Sendung, als ich über das Thema Anarchie nachgedacht hab, mich daran erinnert, dass ich mal einen Menschen getroffen habe, der zu anarcho-syndikalistischen Strömungen von 1918 bis 1933 forscht. Das ist Helge Döhring und er hat zu diesen und weiteren Themen rund um den Anarchismus ziemlich viele Bücher publiziert und forscht da ganz tief rein. Ich wollte mit ihm über die Geschichte anarchistischer Bewegungen reden, und vielleicht auch, was in unserer Region [Halle-Leipzig] passiert ist. Meine erste Frage an ihn lautete, warum das Thema Anarchie denn eigentlich für ihn so spannend ist.

Antwort Helge Döhring, HD: Ja, das ist mal was anderes. Es ist jetzt nicht das, was jeden Tag in der Zeitung steht oder was man im Fernsehen sieht. Sondern das sind Vorstellungen, die sich Menschen erdacht haben, denen es damals ziemlich dreckig ging und die sich vorstellen konnten, tatsächlich mit Zuständen wie Kapitalismus zu brechen und die Gesellschaft selbst zu verwalten. Denn sie sind ständig malochen gegangen, sie haben den Laden, die Wirtschaft aufrecht erhalten, die Arbeitsleistung erbracht. Warum sollen die Menschen dann selbst nicht fähig sein, über die Güter selber zu bestimmen und darüber, was mit ihnen passiert? Und vor allem, warum sollen sie nicht dafür kämpfen, dass ihnen ein gerechter Anteil aus der Produktionsleistung widerfährt. Das haben sie getan in verschiedenerlei Formen, sei es in Siedlungsgemeinschaften, sei es in anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften. Für ihre Vorstellungen, wie eine freie sozialistische Gesellschaft ohne Kapitalismus aussehen kann, haben sie verschiedene Ansätze entwickelt, je nach dem, wo sie ansässig waren, je nach dem, ob sie eher auf dem Land aktiv waren oder ob sie in der Stadt lebten. Diese Welten sind ganz interessant, sich das mal anzuschauen.

Frage: Dein Schwerpunkt habe ich bei den vielen Publikationen herausgelesen, ist der Anarcho-Syndikalismus. Warum genau das?

Antwort HD: Na, ja, es ist ein bißchen aktueller. Der Anarchismus als soziale Strömung ist eher ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert, einem Zeitalter, wo die Industrialisierung noch nicht so stark fortgeschritten war. So reiner Anarchismus, kommunistischer Anarchismus mit Eigenproduktion, Subsistenz usw., das ist eher eine Form, die in ländlichen Bereichen funktioniert, während sich mit der aufkommenden Industrialisierung die sozio-ökonomischen Vorzeichen änderten. Da war eher die Organisierung auf den Lohnarbeitsplätzen gefragt, die Vernetzung von gewerkschaftlichen Gruppen, damit künftig nicht nur die Felder in Eigenregie bestellt werden können, sondern sich auch die Produktionsmittel angeeignet werden. Dafür ersonnen Anarchisten und Anarcho-Syndikalisten gewerkschaftliche Organisationsformen mit dem Ziel, die komplette Produktion und die komplette Konsumtion aller Güter selbstverwaltet aufzuteilen, in Eigenregie zu regeln und somit allen die gerechten Anteile zu geben.

Frage: Das klingt wie eine Welt, in der ich gerne leben würde. Wo überall gab es denn solche Bewegungen und Strömungen? Gab’s die überall oder gab’s da bestimmte Gebiete, wo die Leute aufgeschlossener für so etwas waren?

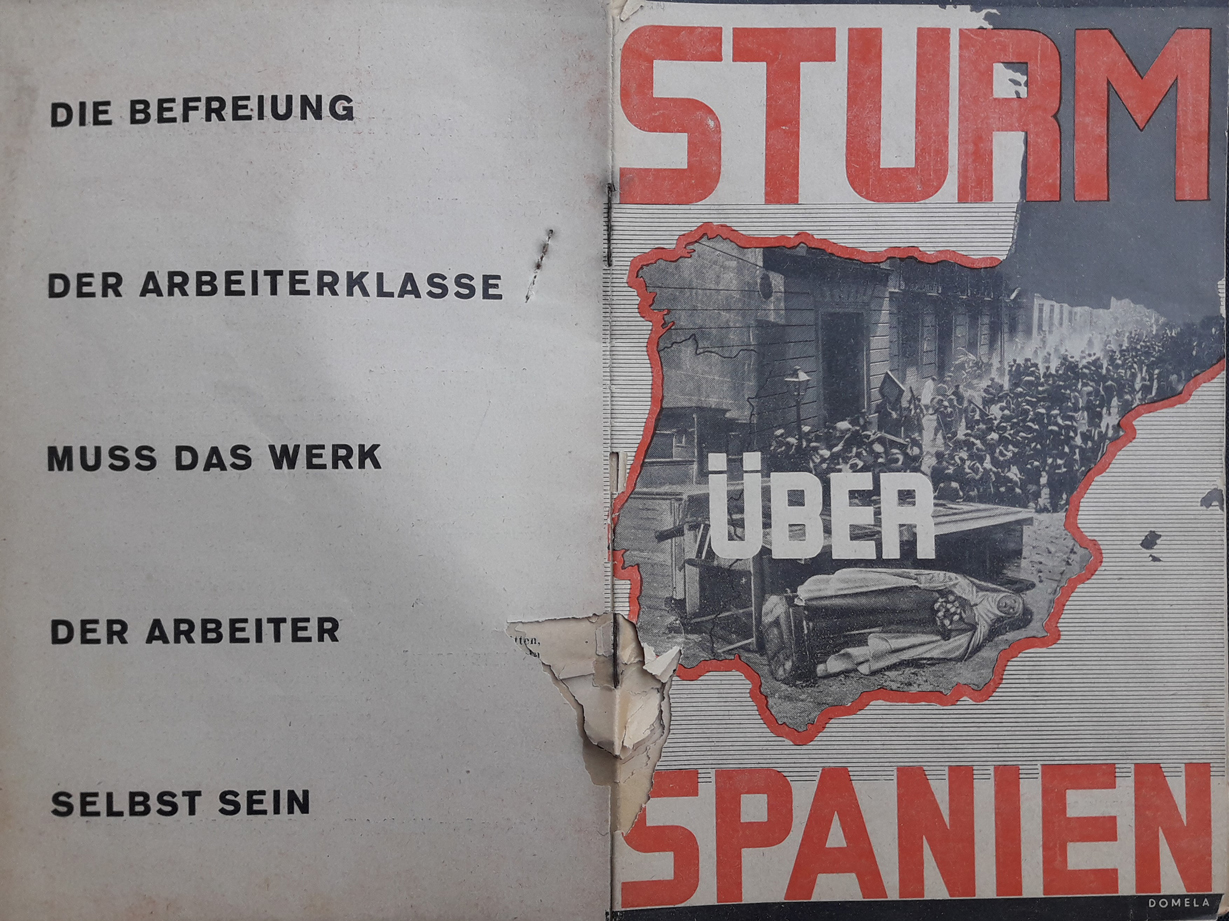

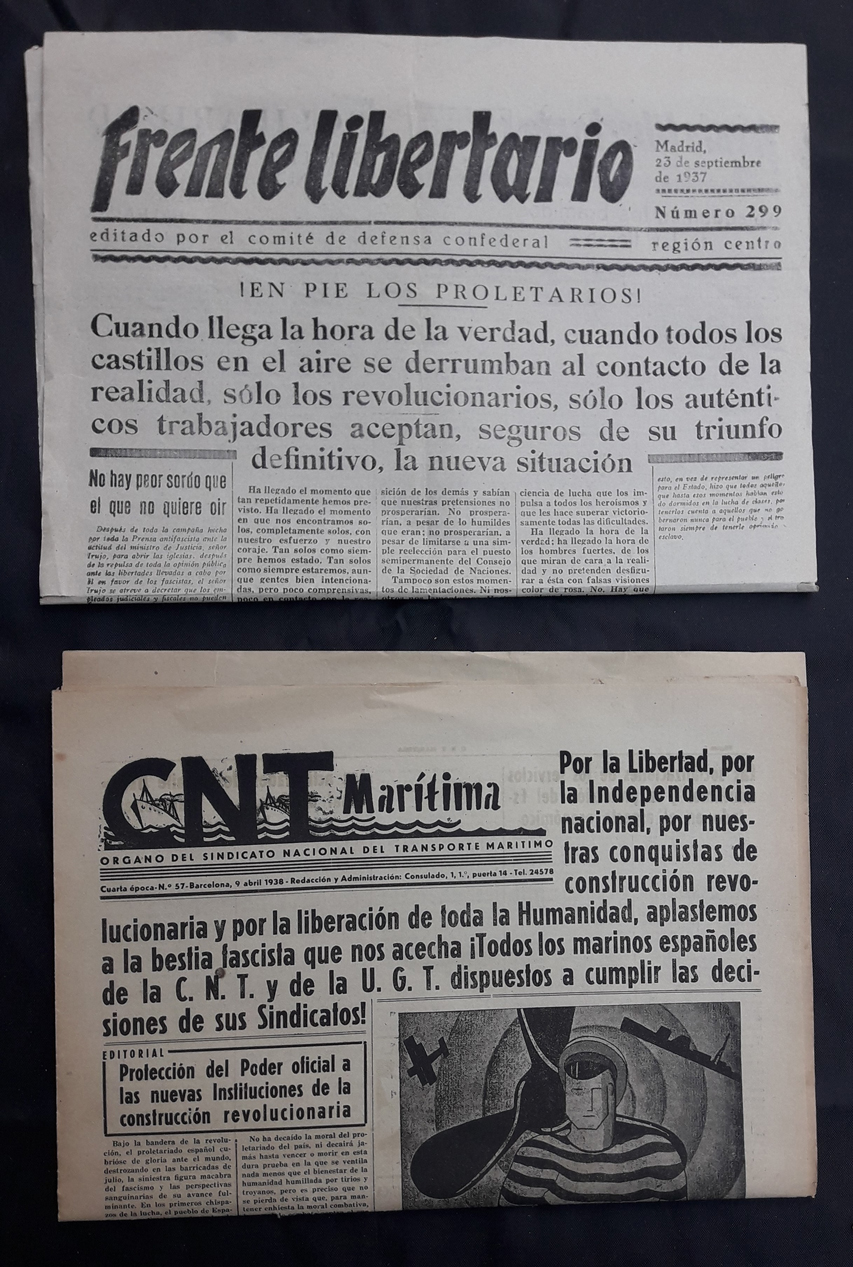

Antwort HD: Anarchismus im engeren Sinne definiert sich eigentlich erst mit dem Aufkommen der Industrialisierung, so etwa ab 1850. Es gibt ein Phänomen, dass nämlich der Anarchismus und auch der Anarcho-Syndikalismus weltweit am ehesten in denjenigen Ländern gedeihen konnten, die romanischsprachig waren. Das lag vor allem daran, dass es viele Auswanderer gab aus Europa nach Südamerika und Mittelamerika, die anarchistische Ideen dort mit hingenommen hatten. Besonders in Süd- und Mittelamerika war es zu der Zeit vor 120-130 Jahren so, dass andere Ideologien, besonders marxistische Ideologien dort noch nicht Fuß gefasst hatten. Das heißt, die Anarcho-Syndikalisten fanden dort ein freies Feld vor, wo sie ohne innerbetriebliche Konkurrenz den Klassenkampf gegen die Kapitalisten aufnehmen konnten. Und wichtig ist ja auch zu erwähnen, dass es die Anarcho-Syndikalisten immer als gegeben ansahen, dass die Kapitalisten sich einen Überbau anschafften, eine Zentralverwaltung, und das nannten sie Staat. Staat und Kapital gingen gegen die Arbeiterklasse und gegen die Anarcho-Syndikalisten stets Hand in Hand. Insofern waren die Anarcho-Syndikalisten darauf aus, beides zu überwinden. Romanischsprachige Länder heißt konkret: Brasilien, Argentinien, auch Westeuropa, Südeuropa, also Italien, Portugal, Frankreich und auch Spanien. In einigen dieser Länder waren der Anarcho-Syndikalismus vor 100 und mehr Jahren Jahren innerhalb der Arbeiterbewegung die stärkste Strömung überhaupt.

Frage: Du hast es zwischendrin kurz erwähnt, und ich als altes DDR-Kind bin natürlich mit so Ideen des Marxismus-Leninismus und des Kommunismus aufgewachsen. Also die hatte ich nicht, die sind mit vermittelt worden in der Schule. Worin unterscheiden sich denn anarcho-syndikalistische Strömungen von denen des Kommunismus?

Antwort HD: Kommunismus ist begrifflich ein weites Feld. Also auch Anarcho-Syndikalisten sind Anarcho-Kommunisten. Das bedeutet, dass sie auf ökonomischer Ebene eine Gleichheit der Menschen in der Gesellschaft erreichen wollten, (sprich: Jeder Mensch sollte die gleichen Möglichkeiten haben,) und dass sie auf politischem Gebiet eine höchst mögliche individuelle Freiheit anstreben und vor allem im Gegensatz zum Prinzip des Zentralismus das Prinzip des Föderalismus hochhalten. Der größte Unterschied liegt schon genau darin, dass autoritäre Kommunisten, Parteikommunisten sich eine sozialistische Gesellschaft nur unter Führung eines zentralistisch aufgebauten Staates vorstellen können, der die Produktion regelt und der auch die politischen Akzente setzt, inklusive Verfassung. Die Anarcho-Syndikalisten kritisierten ganz besonders, dass dieser Staatskommunismus im Prinzip nur die Produktionsmittel aus den Händen der privaten Kapitalisten in die Hände des Staates legt. Das ist im Wesentlichen der grobe Unterschied.

Frage: Kommen wir mal wieder mehr in unsere Regionen. Du hast ja auch geforscht zu anarchistischen Strömungen in der Region Halle-Leipzig.

Antwort HD: Es gab von 1918 bis 1933, das ist die Hauptzeit, zu der ich forsche, Hochburgen des Anarcho-Syndikalismus überall dort, wo Industrie war. Und die Mitglieder der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften waren vor allem Industriearbeiter. Die hatten ihre Hochburgen in Berlin, Rhein-Main und Rhein-Ruhrgebiet, aber im Prinzip überall dort, wo im ausgehenden 19. Jahrhundert Industrie entstand. Und das betraf natürlich auch Thüringen, Sachsen und damit auch Leipzig. Dort hatten sie in den 1920er Jahren mehrere hundert Mitglieder und waren auch in der Kulturbewegung sehr aktiv. Denn Anarcho-Syndikalismus bedeutet nicht nur, gewerkschaftlich aktiv zu sein und die Produktionsmittel zu sozialisieren, sondern es bedeutet auch, die Menschen Kulturfähig zu machen, so dass sie in einer freien Gesellschaft gut, fair und gleichberechtigt miteinander umgehen. Zum Beispiel ohne Gott. Es gab viele Anarcho-Syndikalisten, die organisierten sich im Freidenkerbereich. Es gab ganz viele Bildungsansätze, eine Gilde freiheitlicher Bücherfreunde, die von der Freien Arbeiter-Union Deutschlands geführt wurde, das war die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Es gab Esperantokurse und Frauenbünde. Für alle gesellschaftlichen Lebensbereiche hatte der Anarcho-Syndikalismus vorgesehen, eine soziale Revolution zu vollziehen. Und dies nicht nur äußerlich, sondern auch mit inneren Werten, eigenen Lernprozessen und mit gegenseitiger Hilfe. Solch ein Kulturnetzwerk gab es auch in Leipzig. [Auch in Halle gab es anarchistische und anarcho-Syndikalistische Strukturen, Fragen dazu bitte an das Institut für Syndikalismusforschung].

Frage: Dann gab es das ja irgendwann nicht mehr. Warum ist die gesellschaftliche Transformation nicht passiert? Woran ist die Bewegung gescheitert?

Antwort HD: Der Anarcho-Syndikalismus hatte als natürliche Gegner die Kapitalisten und den Staat mit allen seinen Organen, das heißt, auch die Schulen, die teils in kirchlicher Hand waren. Man darf die Kirchen nicht vergessen, Staat und Kirchen waren gleichermaßen Gegner der Anarcho-Syndikalisten. Also im Erziehungsbereich gab es massive Probleme, die Kinder aus den Proletarierfamilien den schulischen Einflußsphären zu entziehen, und ihre Sozialisation in Eigenregie zu leisten. Im Prinzip waren die herrschenden Zustände in allen ihren Facetten gegen die eigenständige, freiheitliche Bewegung ausgerichtet. Hinzu kam, dass der Anarcho-Syndikalismus auch in den Betrieben, in der Kollegenschaft Gegner hatte, nämlich in Form sozialdemokratischer Gewerkschaften. Das waren diejenigen, die schon vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg mit der Reichsregierung zusammengearbeitet hatten. Das waren diejenigen, die die Reichsregierung in der Kriegsführung organisatorisch und agitatorisch unterstützt hatten und die Anarcho-Syndikalisten bekämpften. Hinzu kam während der 1920er Jahre die aufkommende kommunistische Bewegung, die sich von der Sozialdemokratie abgespalten hatte und die vehement in den Betrieben mit verschiedenen Organisationen gegen die Anarcho-Syndikalisten agierten.

Frage: Das klingt irgendwie sehr vertraut. Eine gespaltene Linke.

Antwort HD: Ja, wobei die Kategorien links und rechts kann man dort ganz gut ad absurdum führen. Ich favorisiere die Kategorien föderalistisch und zentralistisch.

Frage: Ich bin meistens bei progressiv und regressiv.

Antwort HD: Das ist auch schön.

Frage: Ich unterbreche das Interview hier mal. Den zweiten Teil hören wir in der zweiten Stunde, wo es darum geht, was es eigentlich braucht, damit solche Strömungen mehr Erfolg haben. Das ist dann ein bißchen hoffnungsvoller und nicht ganz so destruktiv. Wir haben es jetzt schon dreimal gehört, wie Sachen gescheitert sind, und das ist desillusionierend, wenn man so über den Menschen und sein Wesen nachdenkt und darüber: Kann das eigentlich so funktionieren.

[…]

Frage: Wir haben gerade über das gegebenenfalls Scheitern einer gesellschaftlichen Transformation am Wesen des Menschen gesprochen. Und ich habe dazu Helge Döhring auch befragt, wie es denn eigentlich funktionieren kann, dass solche anarcho-syndikalistischen Strömungen, z.B. die FAU mehr Gewicht, mehr Stimme und mehr Kraft bekommen. Er hat da ein paar schöne Gedanken dazu. Die hören wir uns mal an.

Antwort HD: Es braucht eine Kombination aus universeller Bildung, aus Eigenbereitschaft zu lernen. Es braucht eine Lust an der Gemeinsamkeit und an gegenseitiger Hilfe. Ganz wichtig, es braucht Selbstbewußtsein. Ein Mensch, der heranwächst oder auch später noch, der ist gut beraten, sich zu bilden, sich sozial zu engagieren, frohen Mutes in die Welt zu gehen und eine eigene Persönlichkeit herauszuformen. Das ist auch heute noch schwierig, wenn man sich manches Schulsystem anschaut, wenn man sich Autoritarismus an Schulen anschaut, usw., dann ist das natürlich ein weites Feld. Und es ist gerade für junge Menschen nicht einfach zu spüren, wer sie eigentlich selber sind, und was sie können. Also, dass man etwas selber auf die Beine stellen kann, das ist so ein Erweckungserlebnis, finde ich. Wenn das zusammen mit anderen passiert, wenn man Gemeinschaftserlebnisse hat, die Erfolge zeitigen, dann kann ein kollektives Selbstbewußtsein wachsen. Wenn das in kleinen Schritten vorwärts geht, dann, denke ich, kann schon in kleinen Ansätzen sehr viel passieren. Es ist ja auch schon viel passiert. Es gibt viele anarchistische Strukturen, die nur nicht so benannt werden. Es gibt Mitfahrzentralen. Das nennt niemand anarchistisch, aber es ist quasi anarchistisch (nur eben kommerzialisiert und wie vieles andere auch vom Kapital absorbiert). Jeder hat schon mal auf Wikipedia geschaut. Wikipedia ist quasi anarchistisch. Es gibt viele Bereiche, wo es nur nicht mit Anarchismus gelabelt wird. Aber ohne anarchistische Elemente wären wir tatsächlich nicht sozialfähig in dieser Gesellschaft. Ich finde, es gilt, diese Bezüge herauszuarbeiten, sie zu benennen und zu besetzen und sich nicht ständig die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Vieles ist in anarchistischen Köpfen ersonnen worden, beispielsweise in der offiziellen Pädagogik und der Erziehung. Dort gibt es ganz viel Anleihen aus dem Anarchismus, die nur nicht so gekennzeichnet sind. Auch in der Wissenschaft, interdisziplinäre Forschung beispielsweise, ist anarchistisch. Es braucht zwei Dinge, die zusammenkommen müssen, damit eine große Bewegung entsteht. Das eine liegt in der materiellen Ebene, sprich, es braucht Erfolge in gewerkschaftlichen Kämpfen, es braucht Erfolge in Boykottbewegungen, beispielsweise in Mieterzusammenschlüssen. Und das zweite ist die ideelle Ebene, dass man von einer guten Idee auch überzeugt ist, dass man Lust hat, sich mit Philosophie, mit Literatur, mit Geschichte auseinanderzusetzen und daraus schönes für heute zu ziehen. Auf der anderen Seite ist es so: Wenn es dauerhaft keine materiellen Verbesserungen gibt, brechen die Leute weg. Sie orientieren sich dann woanders und übrig bleibt ein ideeller Klüngel. Das ist so das klassische, was wir heute sehr häufig vorfinden. Wenn die ideelle Komponente fehlt, also wenn sich Menschen meinetwegen in der FAU organisieren, aber gar nicht mehr wissen, was Anarcho-Syndikalismus ist, und gar nicht mehr wissen, dass man Kapitalismus auch abschaffen kann, oder noch besser, was man an die Stelle setzen kann, wenn das nicht klar ist, dann wandern diese Mitglieder irgendwann in die DGB-Gewerkschaften ab. Das heißt, nur die eine Seite oder die andere Seite, materiell, ideell, bringt gar nichts. Es muß beides zusammen kommen.

Frage: Das ist in unserer komsumorientierten Gesellschaft wahrscheinlich ganz schön schwierig, weil es den Leuten auch auf Kosten der klimatischen Bedingungen und auf Kosten der Menschen in anderen Erdteilen hier ja doch dolle gut geht. Müssen wir vielleicht auswandern, um anarchistisch leben zu können?

Antwort HD: Viele ziehen sich ja in gewisse Nischen zurück. Da sind soziale Kämpfe nicht so angesagt. Sie versuchen sich in Gemeinschaften möglichst günstig durch diesen bürgerlichen Kapitalismus zu schlagen. Das gibt es zuhauf. Ein großes Problem in der Geschichte war die Verbürgerlichung der Gesellschaft. Die Bevölkerung wurde hinerzogen zu einer Konsummentalität, zum ‚Ich mach mein Kreuz und schmeiß das in die Wahlurne‘, ‚ich stimme ab, wer Betriebsrat werden soll und ansonsten brauche ich mich darum nicht zu kümmern‘. ‚Das wird für mich schon gemacht‘, so eine Art goldener Käfig. Und das merkt man auch an der Entwicklung der Zusammensetzung der Arbeiterklasse in Deutschland, dass die Konsummentalität, die Beteiligung der offiziell proletarischen Schicht an der Freizeitgesellschaft und am Leben des Bürgertums enorm gestiegen ist. Das ist auch nicht erst seit gestern so. Dieser Prozeß setzte schon weit vor über 100 Jahren ein. Und so bleibt es der FAU heute zum Beispiel eher überlassen, dass sie die tatsächlich prekären Menschen organisiert, also die Menschen, die nur sehr gering an bürgerlichen Lebensmustern beteiligt sind, zum Beisiel im Gastrobereich oder auch Gastarbeiter, Saisonarbeiter. Da gibt es einige Beispiele, wo die FAU ganz gute Arbeit macht, Löhne eintreibt, Menschen über ihre Arbeitsrechte aufklärt usw. oder auch schon mal vor dem Büro auftaucht und Demonstrationen organisiert. Das zentrale Problem bleibt aber, dass die Kernbelegschaften der größeren Industriebereiche immer noch nicht so weit sind und auch nicht willens sind, sich Alternativen zu den DGB-Gewerkschaften zu überlegen, sondern dass sie dort immernoch relativ gut materiell aufgehoben sind. Es ist eine spannende Frage, welche Taktiken die FAU entwickelt, auch in die größeren Betriebe einzudringen, um den DGB-Gewerkschaften dort Konkurrenz machen zu können. Bislang kam es nur in den prekären Bereichen zu Erfolgen der FAU.

Frage: Das ist jetzt nicht das hoffnungsvollste Fazit. Haben wir da noch etwas, was wir vielleicht positives abgewinnen können. Und wir diskutieren dann ja hier auch gleich weiter über Anarchie und anarchistische Strömungen. Hast du noch ein hoffnungsvolles Bild, was du zeichnen kannst, was du uns mit auf den Weg geben kannst?

Antwort HD: Das hab ich tatsächlich. Ich sagte ja schon, der Anarcho-Syndikalismus ist auch eine Kulturbewegung. Die Zukunft fängt immer in einem selbst an, jedes Mal. Und das wird auch so bleiben. Also die Individuen sind immer die tragenden Säulen einer freien Gesellschaft. Das heißt, jeder kann sofort bei sich anfangen. Das bedeutet ja nicht, das ich ein Träumer bleiben muß, sondern das kann ja auch heißen, dass ich mit anarcho-syndikalistischen Vorstellungen und Methoden schon im Hier und Jetzt Vorteile erlange, auch materielle Vorteile, mehr Gemeinschaftlichkeit. Dass sich darauf auch irgendwann eine freie Gesellschaft entwickeln könnte, das ist einfach eine schöne Vorstellung. Also ich denke, man darf den Enthusiasmus und die Ästhetik nicht vergessen. Es muß auch Spaß machen, sich mit sich selbst und mit anderen zu befassen. Die Kommunikation und wen man alles in einem anarcho-syndikalistischen Netzwerk kennen lernen kann, welche Persönlichkeiten man kennen lernt, was man gemeinsam erleben kann, das erreicht Zinnen, da träumt die bürgerliche Gesellschaft von. Und insofern lohnt es sich immer, sich kritisch mit der Außenwelt auseinanderzusetzen und natürlich auch mit sich selbst, um besser und vor allem auch lustvoller mit seinen Mitmenschen umgehen zu können. Allein das lohnt jede Beschäftigung mit Anarchismus oder Anarcho-Syndikalismus.

Frage: Das ist ein wunderschönes Schlußwort, welches mich lächelnd am Mikro sitzen läßt. Vielen Dank dafür.